आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसने भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा पूरी तरह से बदल कर रख दी। सियासत की बुलेट पर सवार होकर जनता को कठपुतली समझने वाली इंदिरा गाँधी को जब ये लगने लगा कि उनकी बुलेट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी तो कुर्सी बचाने के लिए शक्तियों का दुरुपयोग करके देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर 25 जून की रात आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कराई।

आपातकाल की यदि पृष्ठभूमि की बात करें तो 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने "गरीबी हटाओ" के नारे से जीता था किंतु देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ते जा रही थी। जनवरी 1974 में सभी राज्य सरकारों से पार्टी फण्ड में पैसे देने को कहा और गुजरात के मुख्यमंत्री से 10 लाख रुपये की मांग की। सरकार ने टैक्स बढ़ाया जिसके बाद गुजरात में महंगाई बढ़ी। बढ़ते हुए मेस बिल और खाने की गुणवत्ता को लेकर अहमदाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार की नींव हिल गयी और छात्रों ने सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। यह आजादी से लेकर आज तक का सबसे बड़ा और व्यापक छात्र आंदोलन था।

जनवरी 1974 में बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार का छात्रों ने विरोध करना शुरू किया। छात्र विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, शिक्षा के गुणवत्ता में कमी, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली में सुधार और महंगाई के विरोध में 18 मार्च को बिहार छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले विधानसभा का घेराव कर रहे थे जिसमें लाठीचार्ज के कारण काफी छात्रों को चोट आई। इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से जुड़े। उनके जुड़ने से यह जनआंदोलन बन गया। 5 जून 1974 को जेपी ने पटना के गांधी मैदान से "संपूर्ण क्रांति और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" का नारा दिया। इसके बाद यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी बन गया। लाखों लोग इससे जुड़ते गए। इस आंदोलन से इंदिरा गाँधी की कुर्सी पर खतरा मँडराने लगा था।

जॉर्ज फर्नाडिस ने 8 मई 1974 को बॉम्बे में रेलवे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल शुरू की जिसमें 15 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में टैक्सी चालक, बिजली विभाग और परिवहन विभाग के भी कर्मचारी जुड़ गए थे। आंदोलन इतना व्यापक था कि सरकार को सेना बुलाकर ट्रैक खाली करवाना पड़ा था।

1967 से 1975 के बीच कई ऐसे मौके आये जब न्यायपालिका ने सरकार के फैसले को बदला। 1967 का केशवानंद भारती का ऐतिहासिक केस जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।1973 के गोलकनाथ केस में न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि सरकार संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। दोनों निर्णयों ने सरकार और न्यायपालिका को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया। गोलकनाथ केस के बाद इंदिरा गाँधी ने मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए सबसे जरूरी वरिष्ठता के सिद्धांत को नकारकर न्यायमूर्ति एस एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया।

राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में 12 जून 1975 को एक निर्णायक फैसला आया जिसमें राज नारायण ने 1971 के इंदिरा गाँधी के रायबरेली चुनाव को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया था। न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने राज नारायण के पक्ष में फैसला सुनाया और चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।इसके बाद गाँधी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 24 जून को न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और इंदिरा को मिलने वाले सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसके बाद 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में यह कहा कि प्रतिदिन सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे जिसके बाद 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा की गई।

आपातकाल के बारे में लिखने वाले पत्रकारों और लेखकों का यह मानना है कि आपातकाल कभी नहीं लगता यदि 12 जून का फैसला न आता क्योंकि उस फैसले ने इंदिरा गांधी की कुर्सी को सबसे अधिक संकट में डाला था। जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फ़र्नान्डिस की अगुवाई में देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे आंदोलन में इतनी व्यापकता नहीं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सके।

26 जून की सुबह देश की जनता के लिए दोहरी क्षति लेकर आयी। पहली जून की चिलचिलाती धूप और दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का छिन जाना। प्रेस पर सेंसरशीप लगाई गई। दफ्तरों में एडिटर के बदले इंस्पेक्टर बैठने लगे बिना इजाजत कोई कुछ भी नहीं छाप सकता था। प्रेस दफ्तरों की बिजली काट दी गई। 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'स्टेट्समैन' ने प्रेस पर लगी सेंसरशीप का विरोध किया। कुछ अखबारों ने संपादकीय पृष्ठ को खाली प्रसारित किया। 'सेमिनार' और 'मेनस्ट्रीम' जैसी पत्रिकाओं ने सरकार के पक्ष में लिखने के बजाय कंपनी को बंद करना उचित समझा। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने अपना पद्मभूषण और हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। रेणु ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन "अलोकतांत्रिक" है और उन्होंने अपना सम्मान वापस करने का निर्णय लिया है। इसके बाद रेणु को गिरफ्तार करके अररिया जेल में बंद कर दिया गया। पत्रकारों और लेखकों के अलावा आपातकाल की मार फिल्म निर्माताओं को भी झेलनी पड़ी। आपातकाल के दौरान कई फिल्मों को बैन किया गया था "आंधी", "नसबंदी", "किस्सा कुर्सी का" मुख्य थी।“किस्सा कुर्सी का” के दफ्तर पर संजय गाँधी ने हमले कराए और पूरी सीडी जला दी गयी। 1977 में जनता सरकार आने के बाद उनके फार्म हाउस से जली हुई सीडी बरामद हुई थी जिसके बाद फ़िल्म दुबारा प्रसारित की गई।

देश के तमाम विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी 25 जून की रात से होने लगी। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, आचार्य कृपलानी, देवी लाल, एच डी देवगौड़ा, भैरो सिंह शेखावत, जॉर्ज फ़र्नान्डिस, चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख, चौधरी चरण सिंह, राजनाथ सिंह सहित तमाम बड़े चेहरे जेल में बंद हो गए थे। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी और उनके महावीर चक्र प्राप्त पुत्र भवानी सिंह को तिहाड़ में बंद कर दिया गया था इसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब "A Princess Remembers" में किया है, ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया ने भी अपनी किताब "Princess" में आपातकाल के दौरान दी गयी यातनाओं का वर्णन किया है। 1 नवंबर 1975 को राष्ट्रमंडल सम्मेलन में जिन छात्रों ने पर्चे बांटे उनको यातनाएँ दी गई और दो छात्रों किशतैया गौड़ और भुमैया को फांसी दी गई। इतने लोग गिरफ्तार किए गए थे कि जेलों में जगह नहीं थी। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आपातकाल के दौरान लगभग 1,11,000 लोगों को MISA (Maintenance of Internal Security Act) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

संजय गाँधी सत्ता के असंवैधानिक केंद्र बन गए थे, सरकार वही चला रहे थे। दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर तुर्कमान गेट, करोल बाग, जामा मस्जिद सहित विभिन्न हिस्सों में बनी झुग्गी-झोंपड़ी को तोड़कर मजदूरों को शहर छोड़ने पर मजबूर किया। 18 अप्रैल 1976 को पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में बुल्डोजर चलाने का विरोध करने वालों पर गोलीबारी की जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। संजय गाँधी ने जनसंख्या नियंत्रण का हवाला देकर देशभर में 60 लाख से अधिक लोगों की जबरन नसबंदी कराई जिसमें गलत इलाज से हजारों लोगों ने जान गंवाई।नसबंदी कानून से आपातकाल राजनीतिक गलियारों से निकलकर आम जन के बीच में भय को जन्म देने वाला निर्णय बना।

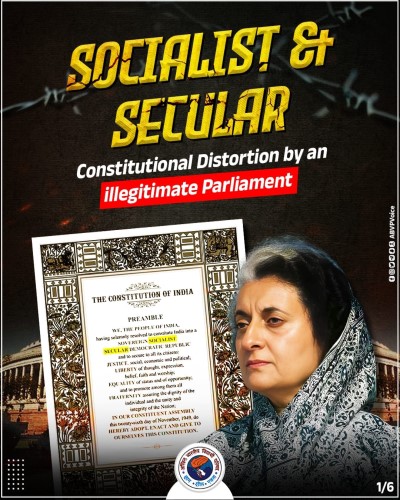

आपातकाल के दौरान संशोधन करके संविधान की मूलभूत संरचनाओं को भी नुकसान पहुँचाया गया। नया प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही लोकसभा की अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को कम किया गया, राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दी गयी। आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। ये सभी संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किए गए थे।

सैंकड़ों सालों की ग़ुलामी के दौरान भारतीय जनता ने कितनी कितनी यातनाएँ झेलकर भी विदेशी शासकों का प्रतिरोध किया और 1947 में अंततः आज़ादी हासिल की। मनुष्य को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संविधान को लागू किए हुए तीस साल भी नहीं हुए थे कि इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान पर ही हमला कर दिया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार कैसे ‘लोक’ की स्वतंत्रता ही ख़तरे में डाल सकती है, इंदिरा गांधी ने इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया था। आपातकाल एक संवैधानिक प्रावधान भर नहीं था बल्कि तानाशाही प्रवृत्ति का एक जिन्न था जिसे इंदिरा गांधी ने एक बार बोतल से निकाल दिया था और अब उसको रोकना असंभव था क्योंकि इतिहास कई देशों के ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ तानाशाही की नींव एक बार पड़ी तो वह एक मूल्य ही बन गई और देशों को हमेशा उसकी काली छाया से जूझना पड़ा। भारत की जनता को उसके लोकतांत्रिक विवेक के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए जिसने तानाशाही के मूल्य का विरोध करते हुए कांग्रेस की सरकार को अगले चुनाव में लुटियंस से निकाल फेंका और जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के प्रावधानों को कड़ा किया जिससे भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो सके और यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान की शक्ति का स्रोत तानाशाह नहीं होते बल्कि जनता होती है।

(लेखक - सिद्धार्थ पराशर, दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय में अध्ययनरत)